- 城市:全國

- 發布時間:2013-08-26

- 報告類型:企業監測分析

- 發布機構:克而瑞

VIEW:2012年以來,房地產行業從低谷逐漸回升,甚至在今年3月“國五條”拋出后,在“末班車效應”帶動下,企業業績再獲豐收。但從行業發展看,企業間競爭壓力不斷加大,不同規模企業間分化加劇,優勝劣汰趨勢愈加明顯。為進一步鞏固提升行業地位,增強企業競爭力,各大房企均從自身實際出發,依據2013年市場形勢,房地產企業從盈利模式、城市選擇、產品營銷、產品結構和升級、開發模式、拓展融資,甚至進駐海外市場等多方面對內部戰略進行調整。

第一季度結束,企業陸續公布2013年年度銷售目標,與去年相比,絕大多數企業銷售目標漲幅超過25%,有甚者如融創中國、招商地產和華潤置地的增幅達8成以上,其中融創漲幅最大,達105%。

可售存量中,萬科公布的2013年可售存量達到了史無前例的2400億元,其中包括存量750億元,新推1650億元,按照2012年的去化率水平,預計今年萬科銷售額將在1600億元以上。即使沒有明確公布可售存量的企業,如富力地產也表示2013年目標是銷售六成左右可售存量。

將2013年企業銷售目標對比公布的企業可售存量,發現絕大多數企業的2013年業績目標還是相對保守的,企業銷售目標為可售存量的六成左右,留存相當大的空間,也便于年中調整業績目標。萬科和保利兩家千億以上企業則是大膽地制定銷售目標,目標金額值均達到可售貨量的75%以上,可以看出龍頭企業在業績目標方面的期望和壓力并存。

一、盈利模式:平衡企業利潤率與現金回流速度,適度快周轉

盈利空間持續攤薄,企業利潤率下滑

雖然近年來中國房地產行業規模仍在持續增長,但伴隨著近年房地產調控政策的不斷加碼升級,企業獲得理想盈利空間的難度也在持續上升。而行業龍頭高增長的帶來競爭壓力,以及集中度的不斷提升,也使得業內競爭更加激烈,從而進一步降低行業的平均盈利能力。

以剛剛過去的2012年為例,在相對穩定的大環境下,貨幣政策寬松化政策的出臺,促使剛需和改善型購房者開始出手,給房地產商帶來了新的運作機會,使得行業迎來了一波超過半年的持續回暖行情。然而就企業經營舉措來看,行業利潤空間的持續趨緊仍是大勢所趨,一方面面對既成事實的政策調控,為了保障業績上升,更好地把握住市場成交窗口期,多數企業選擇了降價促銷等降低利潤率的營銷方式,另一方面,一二線城市越來越稀缺的土地資源,以及三四線城市和商辦類項目風險的顯現,也使得項目的風險及土地成本持續增加。因此,2012年的房地產市場銷售總量雖然持續上升,但企業的平均利潤率仍在持續下滑。

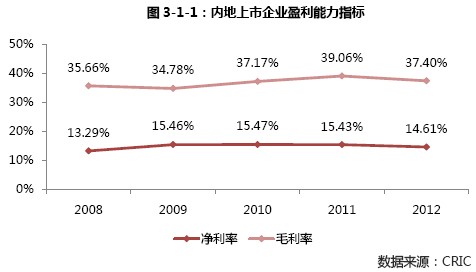

結合數據可見,即便是在行業迅速回暖的2009-2010年,國內房企的毛利率雖有一定波動,但反應在財務報表上,2011-2012年凈利潤仍在持續下滑。而就大型房企的盈利狀況而言,在行業大環境的影響下,2012年業績都出現了不同程度的細微波動。

平衡速度與質量,企業審慎選擇戰略路線

對于開發商而言,企業需要始終在現金流和盈利之間取得平衡,一家成功的房地產企業不可能只看一方面,既不能為了追求盈利而無視公司的現金流風險,也不能為了保障現金流安全而對提升利潤的機會視而不見。

在殘酷的行業嚴冬中,高周轉企業可以憑借更高的速度、高度的標準化降低資金風險,獲得更好的生存機會,并通過提升資金周轉速度提升盈利能力。但在市場回暖的波段中,適時提升利潤水平顯然更有利于企業加快資本增值速度,從而更快地促進企業規模發展。因此可以看到,越來越多的高周轉企業的銷售策略逐漸開始向利潤傾斜。如恒大的戰略中心轉向二線城市、提高非住宅項目比例;佳兆業的重回一線,提升企業盈利空間等皆是如此。

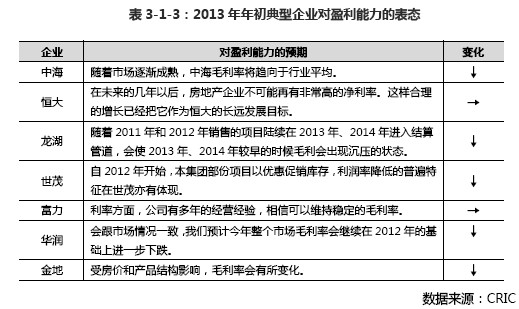

而面對2013年的企業發展路線,越來越多的企業也選擇了審慎地面對利潤率問題。就今年年初的企業表態來看,標桿企業均對自身利潤率水平的變化均持以理性客觀的態度,大多認為在行業日趨成熟的大趨勢下,企業自身亦將不可避免地面對利潤率水平下滑。如龍湖CFO即在年初表示,2012年企業的毛利水平已在很高水平,隨著2011年和2012年銷售的項目陸續在2013年、2014年進入結算管道,會使2013年末或至2014年初的時候毛利不可回避地會出現沉壓的狀態。而認為盈利能力能夠繼續持平的企業,則多是出于企業自身的特殊性,恒大地產主要是受限于產品結構,使得目前的利潤水平相對不高,仍有一定的改善空間,因此下滑壓力不大;而富力則是擁有相當體量的優質商辦物業,企業持續盈利能力較強,并且大規模城改項目的即將入市也使得企業未來盈利可期。

二、城市選擇:回歸一、二線城市,深耕重點區域

回歸一、二線城市,追求更高利潤率

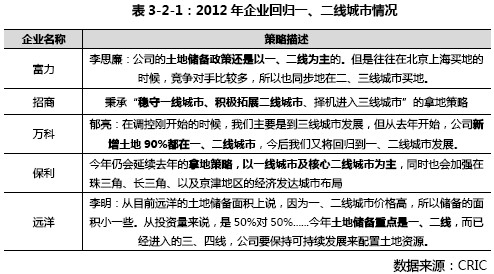

2012年年初,包括萬科、中海、保利等多家龍頭房企在公布2012年年報的同時,表示適當調整未來開發布局,并且將重點放在回歸利潤率較高的一、二線城市進行拿地開發上。

很多在限購政策出臺之初選擇將重心轉移至二、三線甚至四線城市的企業,在經歷兩年多“上山下鄉”的實踐之后,又重新回歸到一、二線城市,原因是他們發現一線城市穩定的房價和旺盛的市場需求自始至終是企業利潤率的最大保障,相對而言,三、四線城市市場缺乏穩定性,城市缺乏消費能力,且土地價格已經被炒高。同時,恒大等一些專注三、四線城市的企業更是在去年調控放緩的背景下,開始廣泛出現三、四線城市項目銷售乏力的情況。

而與之相反的是首創置業,作為一家大中城市項目占比達到九成以上的企業,在限購背景下企業業績遭到大幅打擊。而去年年末一、二線城市市場回暖則成全了首創置業業績的強勢反彈,企業1月份業績通訊顯示當月簽約金額和面積的同比增幅分別達到360%和240%。而同樣一、二線城市比重較大的富力地產,在首季度銷售金額增幅為34%,其中由廣州、北京等一線城市組成的區域占比達到61%。

而事實上,一、二線業績回升的基礎上,多數企業也大幅增加了對于一、二線城市的投入力度, 各大企業增加一、二線城市拿地規模的舉動早在2012年年末便已初現端倪,也帶動了多個一、二線城市土地市場迅速回暖的態勢。

今年春節過后,龍頭房企在土地市場上持續著搶眼表現,特別是在一、二線城市方面出現明顯的拿地重心轉移。據粗略統計,春節后一周內,綠地、金地、中海、雅居樂及保利等幾家行業龍頭企業共投資76億元在北京、南京、杭州和青島等全國較為火熱的一、二線城市大規模購地。而據CRIC研究中心監測,今年第一季度,北上廣深四個全國一線城市土地成交金額達到847.82億元,同比去年一季度增加378.37%。而主要的二線城市如杭州、南京等地土地成交金額也出現同比二到四倍的巨大增幅。

深耕重點區域,管理成本低,品牌效益強

對于企業而言,深耕已有城市和區域是企業策略相對保守的同時,提升單一城市和區域產能的一種方式。而對于一、二線城市而言,深耕重點區域和城市的運作策略受到許多企業所運用,特別是在華南地區,本土企業深耕單一城市或區域的現象較為廣泛,如富力之于廣州、佳兆業之于深圳,合生之于珠三角。

深耕重點區域或城市的優點在于,一方面有利于企業攤薄管理與營銷費用,提升資源獲取與整合能力;另一方面,企業可以在區域范圍和城市內增加企業品牌的積聚效應。

比較典型的深耕企業包括合生創展,其一直堅持追求優質資產驅動的策略,效仿香港香港老牌地產商長江實業的價值深耕策略,在保持適度銷售規模下,聚焦珠三角、環渤海和長三角三大核心區域,在核心地段,追求在一定體量規模的項目上,進行價值深耕。提高項目產品檔次與品質的同時,令區域內的合生品牌價值提升。

而佳兆業,則是在企業完成全國化布局,并從單一化開發企業轉型到多元化開發運營上之后,重新回歸深圳一線城市市場進行深耕運作,其運作模式主要是由城市更新、快速開發和品牌推廣構成的的穩定三角模式。佳兆業在深圳區域堅持開發符合政策和市場需求的剛需產品,同時積極開發超大體量的商業和其他物業。在這樣一個開發模式的扶持下,佳兆業堅持區域深耕和多元化、規模化開發的策略正在有效拓寬至深圳周邊的佛山、惠州、珠海和廣州等地。

再看全國,遠洋、龍湖和中海地產等企業一直堅持深耕一、二線城市的策略。遠洋地產在年初表示將加推剛需產品,深耕已有區域,重點考慮30萬平方米左右的中等規模項目。龍湖地產同樣也表示,將繼續深耕一、二線城市,強調聚焦剛需和首次改善仍然是其主要目標,企業的焦點城市主要集中在東部和中部的一些省會城市。而中海地產則是在進入2013年之后在北京上海等地頻頻拿地來表其深耕一、二線城市的決心。

回歸一、二線城市的主要企業

一方面是企業的表態,另一方面很多龍頭企業在去年便已開始在一二、線城市大面積購地,增加對一、二線城市投資比重。根據CRIC研究中心數據監測,2012年萬科、保利、龍湖、恒大在一、二線城市的拿地面積均呈現明顯增長,而綠地、金地、富力、世茂等企業拿地面積雖然下降,但是一、二線城市的拿地比重仍然有所提升。

三、產品營銷:年內新項目以首置和改善需求為主,迎合市場主流需求

政策限制投資性需求入市,市場上以首置、改善型需求為主

“國五條”在去年市場持續回暖,量價上行的背景下出臺,延續了以往調控思路,通過收緊個稅、限制本地單身購房、提高二套首付比例來限制投資性需求或者投機性需求入市,所以目前的市場購買主體是以剛需為主。因此政策層面上也是鼓勵改善需求入市的。

例如:去年12月25日,住房和城鄉建設部曾明確表示,2013年將繼續嚴格實施差別化住房信貸、稅收政策和限購措施,堅決抑制投機投資性住房需求,支持合理自住和改善性需求。日前,在2013年全國銀行業監管工作會議上銀監會也提出,要落實差別化房貸要求。對此,各地紛紛出臺一些針對首置、改善性需求的優待政策。

上海二套房貸認定標準在年初出現“微調”,目前中行和建行這兩家大銀行在二套房貸認定上從“認房又要認貸”放寬為“認房可不認貸”,即規定以家庭為單位,最多在上海有1套房和1套房在還貸款,其余貸款結清都可不算。

天津調控細則在地稅收政策的內容上與北京一致,要求對出售自有住房按照規定應征收的個人所得稅,通過稅收征管、房屋登記等歷史信息,能核實房屋原值的,應依法嚴格按照轉讓住房所得的20%計征;對個人轉讓自用5年以上,并且是家庭唯一生活用房取得的所得,免征個人所得稅。

北京首次置業人群仍維持最低三成首付,對購買小戶型的3A用戶貸款最高額度可以上浮30%等政策政策,也同樣凸顯了對首次置業人群的優惠保障。此外,對名下無房但有過貸款記錄的購房人仍執行不低于60%的貸款首付比例,也在一定程度上緩解了部分改善性購房需求的首付壓力。

目前的市場條件下,剛需、改善型產品占據主導地位,這些產品一經上市,就會、受到購房者的青睞,去化率很高。

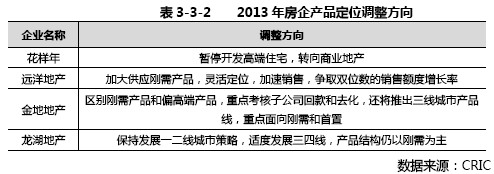

不少開發商在嚴厲的市場調控下開始順勢調整方向

面對越來越嚴厲的市場調控,不少開發商開始順勢改變經營戰略,轉換產品類型,謀求更多發展機遇。年初,龍湖地產首席執行官邵明曉表示,今年集團合約銷售目標為460億元人民幣,相比去年實現銷售額401億元增加15%。集團會保持發展一、二線城市策略,適度發展三、四線城市,但公司產品結構仍以剛需項目為主。金地地產透露公司將區別剛需產品和偏高端產品,重點考核子公司回款和去化兩項指標。同時,還將推出適合三線城市的產品線,重點面向剛需和首次置業消費者,加強產品競爭力,提升項目周轉率和經營效益。

四、產品升級:做產品,更做服務,為住宅產品增值

粗放式的開發模式已經不合時宜,增值服務將提升產品的差異化優勢

在目前市場調控的影響下,隨著房企庫存和資金的壓力不斷增大,房企傳統的粗放式經營和盈利模式遭遇挑戰,房地產業亟待轉型。過去簡單地拿地、蓋房、預售、回錢,產生利潤的模式已經不存在了。房企現在首先要降低發展速度,做好手中的住宅產品,同時適當開發綜合性商業項目。嚴厲的調控加速了中國城市化往二、三線城市的轉移,城市化熱點已經不在沿海大中城市或一線城市,房企來源于投資升值的盈利模式將會受到很大挑戰,通過地價的上升推動房價上升的周期面臨轉變,與之相適應的粗放式經營盈利模式將結束。

產品上走品質路線將重獲市場認可,未來將更加注重產品研發及附加值的提高,通過市場調研,利潤優化戶型、精裝修等,以此提高企業利潤率,而不是簡單像高周轉類型企業那樣通過產品的標準化與大規模復制、高速周轉獲得相對比較薄的企業利潤。

一些企業把改善產品服務作為戰略調整的一部分

目前花樣年在向金融為驅動、服務為核心、開發為工具的金融類服務供應商轉型。其總裁潘軍表示:單靠土地儲備獲取超額利潤的時代已過去,花樣年在加速自身商業模式的轉型。未來,花樣年的核心競爭力已不在開發上而是在服務與金融上,沒有金融平臺的房企會淪為加工企業。

萬科也在開發自身服務上積極探索,為了給每個社區提供更多的配套服務,萬科物業組建了深圳市第五食堂餐飲有限公司,去年6月,首家第五食堂先在萬科城開業。目前,萬科城的第五食堂日客流量達到700多人,而作為萬科在深圳最大的社區,四季花城的日客流量超過千人。

萬科不僅有第五食堂,去年上海房交會上,萬科帶來了新的服務內容——萬物倉。這是一個面向社區業主推出的服務,用于存儲業主平時不使用或占據室內空間的物品。萬物倉將在上海萬科城市花園和深圳萬科城等小區試運行。而萬科物業方面人士日前回應表示,萬物倉還處于嘗試階段,僅在南京做實驗,短期內不會大規模推廣。但是,萬物倉的推出,被一些業內人士認為是萬科提升住宅服務價值又一新的嘗試。根據萬科物業方面人士解釋稱,萬物倉是萬科為業主提供的一種自存倉服務,業主可以把一些暫時不使用的日常用品臨時寄存在這類地方,并支付一定的租金費用。地產專業人士看來,萬物倉更是對社區物業管理服務內容做出的一種新的嘗試,目的在于更好地銷售萬科小戶型住宅。小戶型成為目前大多數剛需用戶的首選住宅產品,小戶型室內空間狹小,必然導致住房功能缺失,而萬科的“萬物倉”概念則是將住宅功能外延。對于萬物倉的發展前景,王海斌認為,隨著城市居住空間越來越密集,社區功能逐漸減少,導致生活公共化,而大多數開發商也越來越看重社區物業服務質量對客戶的吸引力,由此也必然衍生出圍繞社區業主服務的產品和內容。從房地產行業長期發展來看,單純的住宅產品終會隨著需求的下降而飽和,萬物倉是萬科做好物業服務的研發創新。”無論是萬科食堂、還是萬物倉,都意味著在不久的將來,房地產行業將從單純的銷售住宅向社區綜合服務提供商轉型。

五、產品結構:提升商業地產運作能力,加大持有型商業物業比重

開發商業地產,是房地產開發行業發展的必然趨勢

自2009年以來眾多在商業地產的門外徘徊已久的住宅開發商們紛紛推出了進軍商業地產領域的新戰略。促成這股熱潮的因素既包括商業地產市場的巨大發展潛力,也包括住宅市場競爭日趨激烈,同時也是地產開發行業發展到一定程度的必然。隨著我國城市化水平的快速提升和城市居民消費需求的不斷升級,商業地產需求增加。

另外隨著房地產調控的持續進行,住宅類房地產限貸、限購政策已經對住宅類地產產生了頗為明顯的作用,形成成交持續低迷、房企庫存不斷增加、資金日趨緊張三重壓力。政策的大力打壓令房地產未來市場走向充滿不確定性,住宅類地產商已經很難像前幾年突飛猛進的發展了。而商業地產一直以來處于政策的避風港,加之住宅類地產的調控壓力不斷增大以及萬達等國內標桿商業地產商的成功,住宅類地產開發商紛紛開始轉舵商業地產,加大商業地產業務比重。

房企走向多元化主要是市場因素決定的,需求決定了生產。在目前本來就缺少投資渠道的環境下,住宅市場被嚴控,投資缺了一條腿,而商業地產不受限,從租售比的角度上看,其收益率也遠遠高于住宅,且作為近幾年剛崛起的商業地產,其還存在升值空間。企業走向多元化,是企業尋求快速平穩發展的必經之路。

另外,商業地產的發展空間更為巨大,有望為房企開拓新的資金流轉渠道,沒有限購限貸政策的束縛,商業地產將成為地產商的轉型目標。

相比住宅地產投資回報周期短的特征,商業地產的投資回報周期相對較長,市場前景存在變數,也意味著房企在轉型的過程中,不僅需要大量的資金投入,還要面臨市場的考驗。企業在選擇商業地產業務時,仍需考慮自身企業能力。

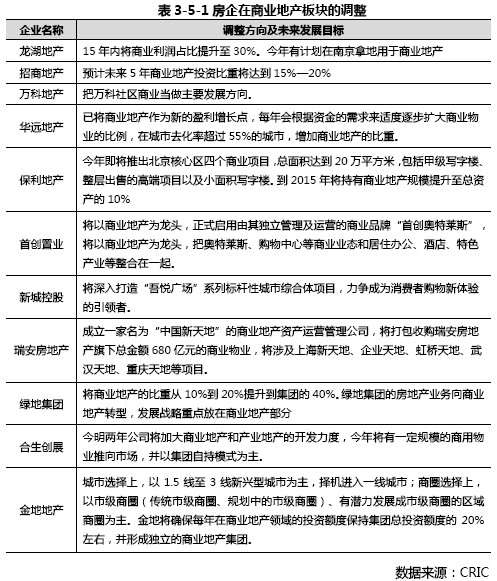

各大房企紛紛在商業地產領域運作,確定商業地產比重

加大商業地產比重已成目前企業的主要工作之一,萬科、龍湖、招商等大型房企均已相繼宣布將進行企業產品結構調整,對商業地產領域加碼。龍湖地產將在今年實現商業地產快速擴張,并在15年內將商業利潤占比提升至30%。今年有計劃在南京拿地用于商業地產。招商地產表示:目前商業地產比重占招商地產投資額的10%,預計未來5年商業地產投資比重將達到15%—20%。此外,預計招商地產還將吸納超過500萬平的土地。不僅如此,就連一直專注開發住宅市場的萬科地產,今年也將把萬科社區商業當做主要發展方向。

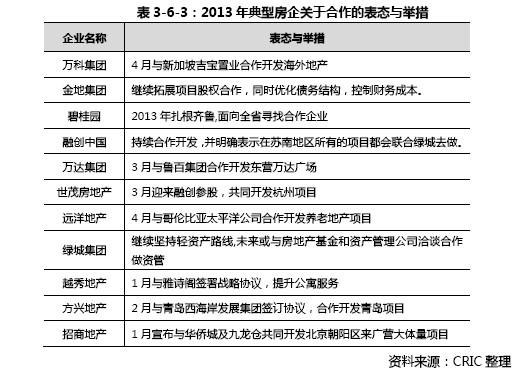

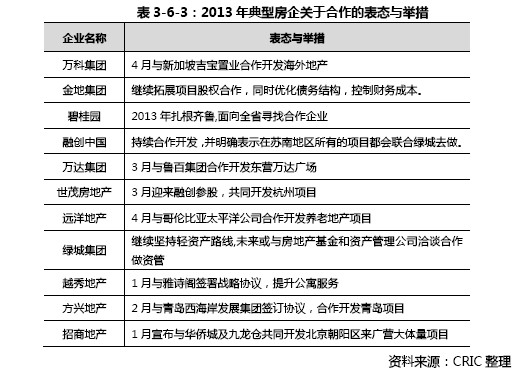

六、開發模式:合作開發成主流,少數股東利潤將持續上升

上市企業面臨增發困難,合作開發解決資金難題

2012年政策的持續穩定使得房地產行業成交得到了一定好轉,但資金面政策的持續高壓使得我國房企的新股增發總量再創新低。2012年全年新股增發量首次跌破20億元,甚至不及前期低點2010年的1/3,可謂封死了上市房企的證券市場再融資渠道。因此為了解決融資問題,房地產企業的也不得不去尋找新的資金來源或開發模式。

但考慮到目前市場的從嚴趨勢仍將持續,融資能力的雖然能在短時間內解決企業的現金流問題,然而隨著房地產行業的日趨成熟,資本運作的日趨透明,未來融資成本差異必將逐漸拉近。而且對于需要實現長期穩定發展的房地產企業而言,提升自身盈利能力無疑是重中之重。因此可以看到,為了形成優勢互補、提升項目運營能力,在日趨成熟的市場中保證利潤空間,面對新的項目,越來越多的大型企業開始選擇合作開發。

少數股東權益再迎上升機會,企業合作開發趨勢加劇

回顧2007年以來我國房地產行業的走勢,可以很明顯地發現,行業正周期內,少數股東權益產比長期持平、甚至略有下降,此時行業的高利潤率使得開發商之間的競爭相對寬松,房地產企業也更傾向于自行開發項目,從而減少分配環節,以獲得更高的投資回報;到了 2010年,面對限購令的頒布,在政策調控的加碼來臨之際,競爭的加劇使得房地產企業又轉而紛紛抱團,以企業間資金、運營、銷售等能力的互補度過行業嚴冬,少數股東權益占比持續上升; 2012年,當行業環境趨緩之時,伴隨政策調控的趨穩,企業銷售漸現回暖,少數股東權益又出現了短暫橫盤。

2013年,“國五條”頒布,使得行業競爭進一步激化,企業間迎來新一輪合作機會。如在2013年初金地集團即表示,雖然企業賬面資金較為充裕,但仍然希望在債務融資方面尋找一些創新的方法,或在項目股權合作方面尋求更大的機會。而通過與創辦合營公司扭轉危機的綠城地產,更是在企業業績會上表示,為了更好地執行低風險的輕資產策略,企業會堅定不移地走合作的道路,通過輸出自身的品牌、管理優勢來提升企業業務的附加值。

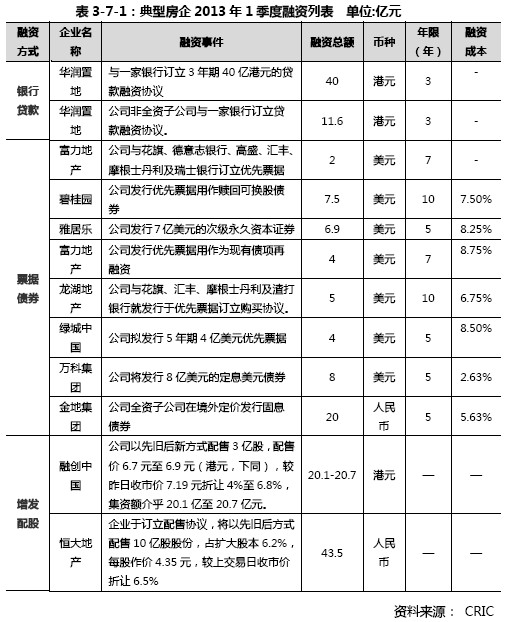

七、融資渠道:奔赴海外資本市場,紛紛赴港上市

海外資本市場對人民幣債券追捧

由于目前國際經濟環境的動蕩,人民幣等比較表現比較穩定的貨幣,最近在國際市場上越來越受到歡迎,人民幣國際地位提升,很多全球公司寄望中國市場能帶動本公司的增長﹐海外人民幣債券正迅速成為他們的關鍵產品。年初以來國際投資者對中國房地產的關注度開始升溫。亞太區的投資者和部分以中國樓市投資為主的私募基金對內地市場很感興趣。因以往規模很小而被稱作“點心債券”的人民幣計價債券,今年成為備受香港投資者熱捧的“海鮮大餐”。由于海外投資者對人民幣資產的需求強勁,加之票面利率低于國內市場相同信用等級的同期限品種債券的利率(以中國銀行去年發行的2年期和3年期人民幣債券為例,票面利率分別為2.65%和2.9%)。加上內地融資渠道狹窄,海外融資卻存在機會窗口。今年以來赴港發行金融債券或人民幣債券也成為上市銀行的主要融資手段之一。

房企紛紛赴港上市,海外融資受關注

目前企業處于融資活動的高峰期,海外融資是房企融資的重要渠道。今年一季度,我們監測的103家房企融資總量達到1097億元人民幣,同比增幅達到96%;其中,海外融資總額占比為67%。在內地渠道持續收緊的大背景下,海外資本市場依然將是各大房企爭奪的主戰場,相信未來還會有更多上市、非上市企業赴海外融資。但是,在這資本盛宴的背后,仍需要指出,企業的長久發展不但應重視融資機制的建立,而且在經歷了上一輪慘烈的調控之后,更應抓住機遇擴大規模,積極快銷做好風控,這才是房企時刻需要遵循的原則。

八、海外拓展:成立海外事業部,試水海外房地產

移民潮促生海外置業需求,推動房企外拓

根據胡潤發布中國私人財富管理白皮書,中國國內2011年擁有超過95萬名千萬富豪,其中46%正在考慮移民國外,14%已經移民或者正在申請移民。而家資在1億以上的富人中,有移民意向的人比例更高,達到74%,中國大陸正掀起移民潮。

移民必定帶來海外購房置業的需求,從最近一次房展會上的信息可以看出,這種現象已經初露端倪,在主要一二線城市中海外置業需求尤為旺盛。以北京房展會為例,本屆展會海外地產項目爆棚,創下2008以來的最高紀錄:海外地產參展商140余個,占據半壁江山,參展項目數百個、參展國家和地區30余個。

此外,從高凈值人士未來投資選擇,即投資海外不動產的意愿上來看,海外不動產需求強勁,包括移民需求以外的投資等需求,也是推動房企大規模外拓的原因之一。特別是在美國,中國購房者的比例增速明顯,2012年美國房地產商協會數據顯示,當年外國人在美國購置房產中,中國購房者的購房總金額占到了11%,僅次于加拿大,成為美國房地產市場第二大國外買家。而國內高凈值人士未來投資海外不動產的意向正受到國內限購令的驅使而顯著增加,并且據了解,國內投資人的不動產投資對象早已不限于傳統住宅地產上,而是已經延伸至商業地產、地產開發、抵押融資等多個方面。

毫無疑問,移民需求帶來的房地產投資規模正在逐年擴大,而國內人士在國外的投資需求也正日益增加,在國外房房企進入國內搶占客戶市場的背景下,國內房企也逐漸主動出擊進行出境投資。

但是,國內房企進入海外市場這一現象現處于試水初期,在陌生環境下即便是“世界最大房企”萬科也將面臨全新的考驗,對于企業海外拓展的未來預期也無法保證明朗。首先,政府政策方面,當地政府扶持態度,關系海外項目發展進程。國內地方政府往往視房企為座上賓,給予土地價款、政策支持等多方面的關照,而到了國外,這些方面的支持會弱很多,甚至沒有。其次,外交關系方面,兩國外交是否良好,直接影響海外項目風險。項目從開建到最后的交房,需要經歷一段較長的周期,在這個過程中,兩國的外交關系是否穩定,不但會影響在建項目建設上的進度,對兩國資金的流入和流出,即項目現金造成影響。再次,匯率變動方面,貨幣匯率調整,將會牽動海外項目升貶問題。

碧桂園、萬科、綠地等行業巨頭試水海外市場

就目前而言,內資房企在近期頻繁試水海外項目。其動機也發生著明顯的變化,從政府導向型向企業自身發展。中國企業涉足海外房企最早可以追溯到2004年由上海上實、上海海外、百聯集團、錦江國際、上海綠地等投資俄羅斯大型綜合社區“波羅的海明珠”項目。而近些年來,越來越多的大型內資房企開始涉足海外地產,包括萬科、綠地和碧桂園在內的行業巨頭,開始在海外涉足地產項目,幾乎都是大手筆的投入,可以看出房企對于海外市場的期望值較高。

國內企業從最初政府主導模式逐漸開始轉向自主投資海外地產項目,從2011年起,中國房企開始頻頻試水海外項目,到了2012年,房企投資海外地產進入了一個新的高潮,鑫苑置業在美國的子公司XIN競得位于紐約市布魯克林區威廉斯堡8547平米土地。重慶天龍房地產投資新西蘭產權式公寓;萬達預備籌資25億-30億美元,投資俄羅斯北高加索旅游度假項目;深圳光耀聯合韓國JDC公司、DK集團共同開發韓國濟州島“中國城”旅游度假項目。另外,大型企業方面包括萬科聯合鐵獅門、綠地濟州島項目以及碧桂園聯合馬來西亞地產商Mayland(大馬置地)組成合營公司。

而進入2013年,國內龍頭企業萬科也不甘落后將業務外拓至美國舊金山和新加坡;同時近期也有傳言SOHO首席執行官張欣將購買通用汽車大樓40%的權益;而保利則是截至3月底已經考察了非洲的坦桑尼亞、南非等地,同時也對歐洲市場進行了調研,表示預計海外業務的第一站很可能會是非洲。

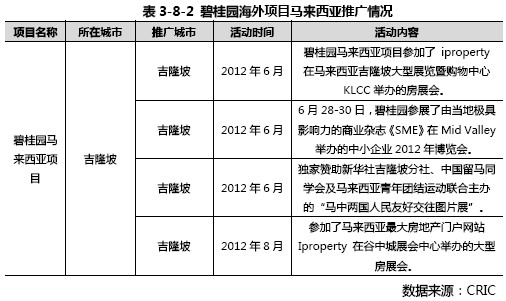

三大進入海外市場的龍頭房企中碧桂園的海外項目成型較早。碧桂園在2012年與馬來西亞當地的地產商Mayland(大馬置地)組成合營公司,共同開拓馬來西亞的住宅及商業物業,碧桂園占有合營公司55%的股權。碧桂園通過在吉隆坡據辦兩次展覽會,贊助公益活動等方式,同時利用馬來西亞最大房地產門戶網站Iproperty在谷中城的大型展會。碧桂園在馬來西亞投入“轟炸式”的推廣宣傳,為項目贏得了海內外極大的關注度。

此外,碧桂園馬來西亞項目在項目價值方面也體現了一定優勢。項目的升值計劃頗具投資吸引力,該項目位于吉隆坡,置業可享受一系列優惠措施,永久產權,購房政策寬松,最重要的是項目年均投資回報率可達到8%,在國際市場上也很少見。

諸如碧桂園、萬科和綠地這樣的龍頭企業在初入海外市場的時候憑借其品牌優勢以及在華人群體中的知名度可以確保一定的市場份額,而大型企業在海外策略管理方面也相對較為先進和完善,在積極贏得政府支持的前提下,能夠有效避免陌生市場環境下面臨的投資風險,而未來大型內資企業投注海外市場也將逐漸規模化。